Corrado Mauri

Perché scegliere la Flagellazione di Piero della Francesca quale settima opera per la nostra sezione Capolavori? I motivi sono ovviamente legati al mio vissuto artistico, Piero della Francesca è stato sin dall’inizio e cioè dall’epoca del Liceo Artistico e per sempre, con Michelangelo, uno dei miei due artisti preferiti, gli artisti del cuore, a cui si è poi aggiunto il Caravaggio. Tre personalità molto differenti tra loro e che ci offrono l’atto creativo in modi ovviamente ben diversi, ma autentici e totalmente coinvolgenti. Piero sempre con l’uso puntuale della razionalità, Michelangelo nel suo continuo travaglio interiore di un potente carattere in lotta con la ristretta dimensione umana ed il Caravaggio che si immerge nella realtà della vita quotidiana sublimandola attraverso la luce.

Di Piero della Francesca ci rimangono solamente 20 opere di pittura e 3 trattati di matematica e geometria, dobbiamo prendere atto, purtroppo, che proporzionalmente sono di più le sue opere andate perse, e già dai primi decenni del Cinquecento, di quelle pervenuteci.

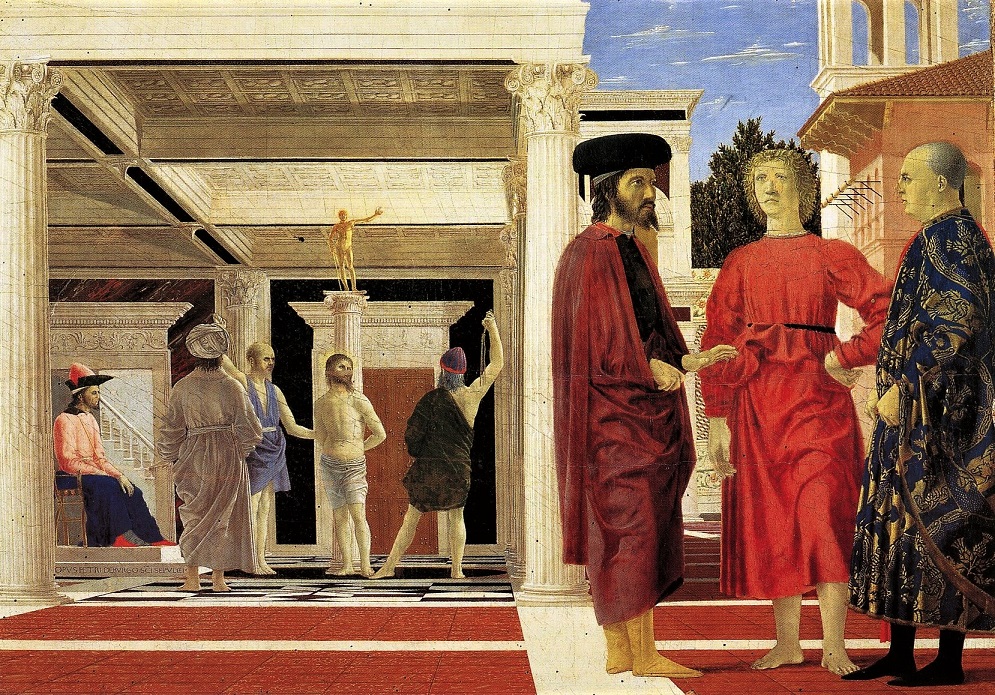

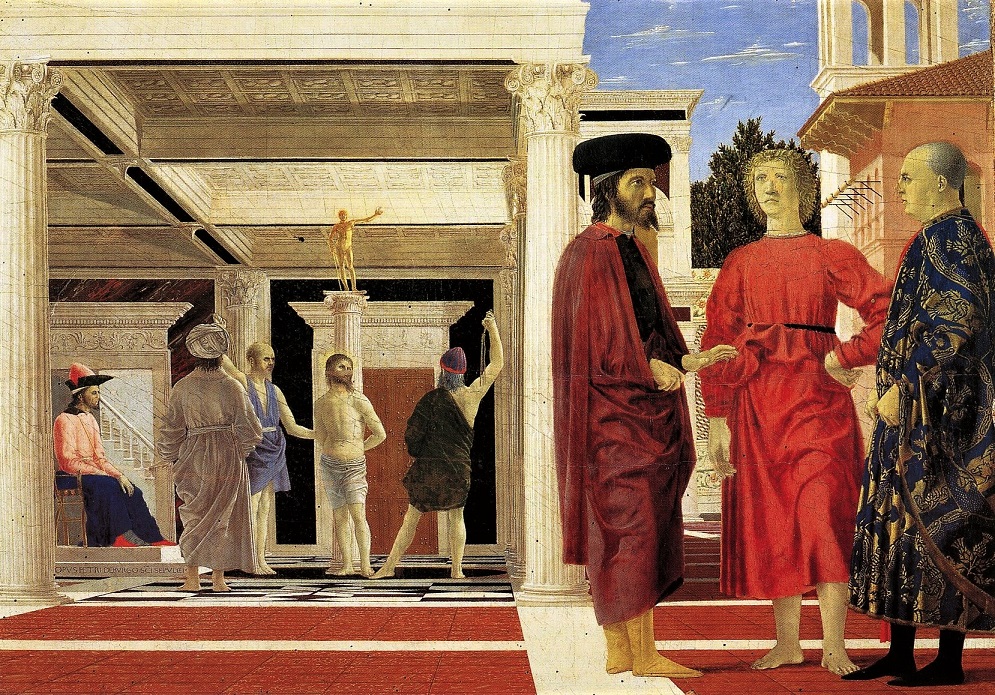

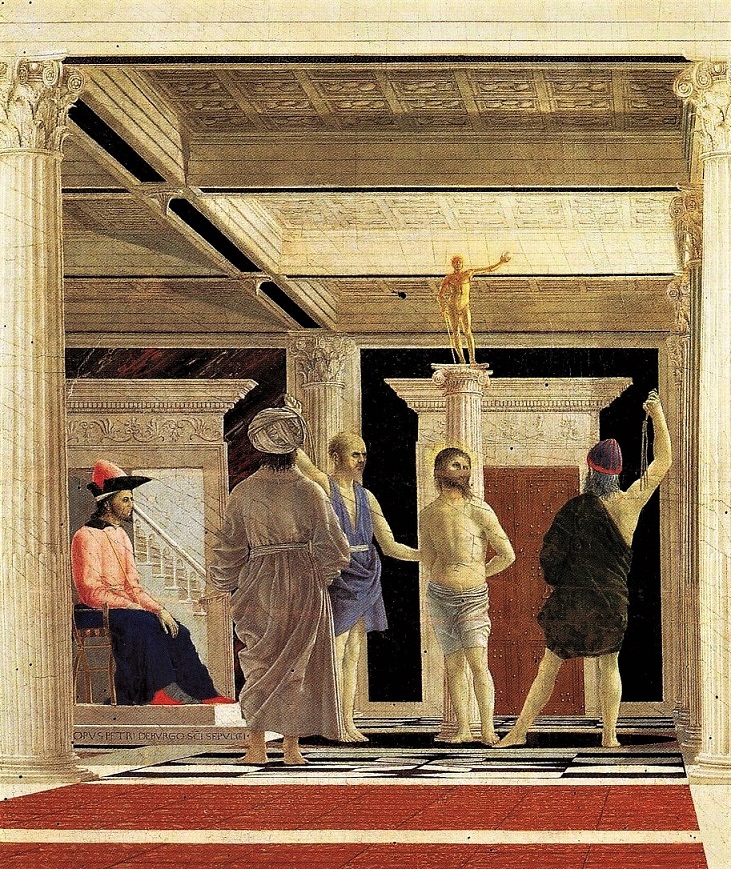

La Flagellazione, conservata nella Galleria Nazionale delle Marche, nel Palazzo ducale di Urbino, è indubbiamente il dipinto più studiato della sua produzione e dei più analizzati dell’intera Storia dell’Arte. Pietro Longhi lo definiva “una congiunzione misteriosa di matematica e pittura”, Antonio Paolucci “La sciarada iconografica ed iconologica più affascinante della Storia dell’Arte” e così via. Intere biblioteche sono state scritte, ma a tutt’oggi il mistero rimane insoluto. Un’idea di fondo c’è, abbastanza condivisa, ma rimane sempre una possibile ipotesi, niente di certo e soprattutto documentato. Il fatto che è raffigurato uno dei momenti più tragici della Passione di Cristo è l’unica certezza, ma viene decontestualizzato il momento storico, assumendo così un possibile significato più ampio sul piano simbolico.

Ma è opportuno conoscere, in sintesi, la storia personale di Piero della Francesca per tentare di percorrere i meandri di questo dipinto. Piero nasce a Borgo San Sepolcro (odierna Sansepolcro in provincia di Arezzo) intorno al 1412, data definita in base a deduzioni logiche, da una famiglia di commercianti di pellame, lana e tinture. Già negli anni di formazione approfondisce lo studio della matematica, che rimarrà poi costante lungo la sua intera vita e base della sua stessa pittura, da un “maestro d’abaco”, lezioni impartite in particolare ai figli di commercianti per introdurli alla contabilità mercantile. Frequenta la bottega di Antonio D’Anghiari, pittore di araldica ed una nota del dicembre 1432 attesta il debito del D’Anghiari nei confronti del padre di Piero per il salario del giovane. Non sappiamo di preciso quando Piero entra nella bottega di Domenico Veneziano, tra i maggiori esponenti dei cosiddetti “Pittori della luce” e collabora con lui negli affreschi del Palazzo di Braccio Baglioni a Perugia dal 1437 al 1438. Nel 1439 entrambi sono a Firenze per gli affreschi nel coro di S. Egidio, poi interrotti, portati avanti da Andrea del Castagno e conclusi da Alessio Baldovinetti nel 1461. Sempre con Domenico Veneziano nel 1446-7 è a Loreto per affreschi nella volta della Sacrestia di una chiesa, interrotti a causa della peste; successivamente nel 1469-71 la chiesa viene abbattuta per far posto alla grande Basilica rinascimentale. Piero opera ancora nella Marche, forse a Camerino, a Pesaro e, come racconta il Vasari, in S. Ciriaco ad Ancona “all’altare di S. Giuseppe dipinse in una storia bellissima lo Sposalizio di Nostra Donna”. Successivamente, 1446-7, si trasferisce a Ferrara alla corte di Lionello d’Este nel cui Palazzo affresca “molte camere” con scene di battaglia, altri affreschi nella Cappella della chiesa di S. Andrea degli Agostiniani. Di tutto quanto detto non ci è giunto nulla e non possiamo fare altro che rammaricarci per queste gravissime perdite. Ripetute le presenze anche a Roma, solamente ipotetica quella nel 1450 per il Giubileo, nel 1455 esegue affreschi in Vaticano per Papa Nicolò V e nel 1459 altri affreschi per Pio II, anche queste opere, in non buone condizioni anche a seguito di un incendio, sono state poi demolite per lasciare posto agli affreschi di Raffaello. A Roma ci rimane solamente un affresco, con attribuzione incerta ed in cattive condizioni, con l’evangelista Luca nella volta della Cappella di S. Michele in S. Maria Maggiore. Ma la sua presenza a San Sepolcro, pur se alterna, è comunque significativa: è lì nel 1442 e nel 1445 riceve la importante commissione del Polittico della Misericordia per l’omonima Confraternita (non ancora terminato nel 1454). Nel 1450 firma e data il S. Gerolamo di Berlino. In questo arco di anni esegue anche un Trittico per la chiesa di S. Giovanni Battista, il cui pannello centrale è il Battesimo di Cristo, attualmente alla National Gallery di Londra. È probabile che successivamente inizi a scrivere il Trattato d’Abaco.

Polittico della Misericordia

Battesimo di Cristo

Nel 1451 è a Rimini al servizio di Sigismondo Pandolfo Malatesta, prode condottiero, ma politicamente incapace in quanto non fu in grado di sfruttare la parentela con gli Estensi e gli Sforza ed era in permanente conflitto con i Montefeltro, in specie con il conte Federico. Nel Tempio Malatestiano operava come architetto il gotico Matteo de’ Pasti, noto anche per la sua attività di medaglista. L’apporto di Piero della Francesca è documentato dal solo affresco di Sigismondo in preghiera davanti a San Sigismondo nella “cella delle reliquie”, piccolo ambiente tra le due prime cappelle. Qui è il caso di aprire una breve ma significativa parentesi per comprendere quanto Piero fosse ricercato dalle varie corti dell’epoca. Nei suoi confronti le intenzioni di Sigismondo erano ben altre, esiste infatti una lettera che lo stesso scrive a Giovanni de Medici il 7 aprile 1449, in cui chiarisce che a Piero erano destinate le due cappelle nuove del Tempio Malatestiano e doveva diventare un artista di corte regolarmente stipendiato: “…è mia intentione volerme comporre cum lui et dargli tanto l’anno et farlo securo dove gli piacerà de havere quanto gli serrà promesso…Mia intentione è volerlo tractare bene, acciò venga a vivere e morire nelle terre mie…”. Ma la realtà fu altra, di fatto i propositi non si concretizzarono, nel Tempio, ancora stilisticamente gotico, la pittura di Piero anticipava il nuovo clima rinascimentale, ma già con la chiamata significativa di Leon Battista Alberti si metteva in atto un totale rinnovamento, anche per la presenza importante dello scultore fiorentino Agostino di Duccio. L’affidare alla scultura di Agostino l’intero apparato decorativo era nelle intenzioni dell’Alberti, a discapito della pittura. Ma indubbiamente lo scambio di idee, tra l’Alberti e Piero, i due si erano già incontrati a Firenze nel 1439, anche se non portò ad un risultato immediato e concreto, certamente contribuì all’avvicinarsi della loro concezione dell’Arte in rapporto all’uso dello spazio ed alla concezione del tempo e nel significativo confronto tra antico e moderno, così come tra la necessità di esprimere idee e concetti e l’aspetto prettamente decorativo. I loro furono percorsi artistico-culturali paralleli, con numerosi punti di contatto, ma ben individualizzati. Purtroppo, le condizioni dell’affresco riminese sono pessime, nei primi dell’Ottocento fu distaccato dal muro e fissato su tela, compromettendone ulteriormente la salvaguardia, così si è persa tutta la raffinata descrizione degli abiti e del fondo che riproduceva un arazzo con fiori, in cui si percepiva il contatto di Piero con la pittura fiamminga, più evidente nel ritratto del Malatesta, ora al Louvre. Ben chiara è l’impostazione spaziale dell’affresco con rapporti simmetrici puntuali, che si evidenziano nei pilastri e nello straordinario particolare dei due levrieri uno bianco e l’altro nero, simboli di fedeltà e prudenza e con l’invenzione dell’oculo aperto sul Castello riminese, quale emblema araldico.

oculo col Castello riminese

Sigismondo Malatesta – Louvre

Dal 1452 al 1466, obbligatoriamente in fasi alterne, vengono realizzati gli affreschi con La leggenda della Vera Croce, nella Cappella Maggiore (Bacci) in S Francesco ad Arezzo, l’unico ciclo di affreschi pervenutoci integralmente. Tema caro ai francescani e tratto dalla Leggenda aurea di Jacopo da Varazze. La narrazione non segue il percorso cronologico, ma si sviluppa a temi con riferimenti alla situazione politico-religiosa di metà Quattrocento con la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi nel 1453 che coinvolge direttamente la Chiesa cattolica. Ne riparleremo affrontando le tematiche della Flagellazione. Dal 1987 circa al 2000 sono durati i restauri degli affreschi, prima con approfondite analisi (ricerche con carattere di vero e proprio studio interdisciplinare) per capire le cause del grave degrado ed i relativi rimedi, in particolare anche ambientali. Si sono evidenziate così le varie tecniche utilizzate da Piero in questa sua opera, non solo ad affresco, ma anche a secco, usando biacche, lacche, verderame e tempere grasse, permettendo, così, il recupero della splendida luminosità dei colori, la forza dei volumi ed il grande respiro degli spazi. A tale scopo si sono reintegrate le numerose lacune con un discreto e rispettoso intervento pittorico, cioè col sistema della selezione cromatica ad acquarello, assolutamente reversibile.

L’immagine sopra riportata raffigura: la parete sinistra dall’alto, tra parentesi in numeri romani la progressione cronologica: Esaltazione della Croce, Eraclio riporta la Croce a Gerusalemme (X) – Ritrovamento e prova della vera Croce (VIII) – La battaglia di Eraclio (IX); la parete centrale a sinistra: Profeta – Supplizio dell’ebreo (VII) – Annunciazione (IV) a destra: Profeta – Trasporto del legno (II) – Sogno di Costantino (V); la parete destra: Morte di Adamo (I) – La Regina di Saba prega sul Sacro Legno e Incontro con Salomone (III) – Battaglia di Costantino (VI)

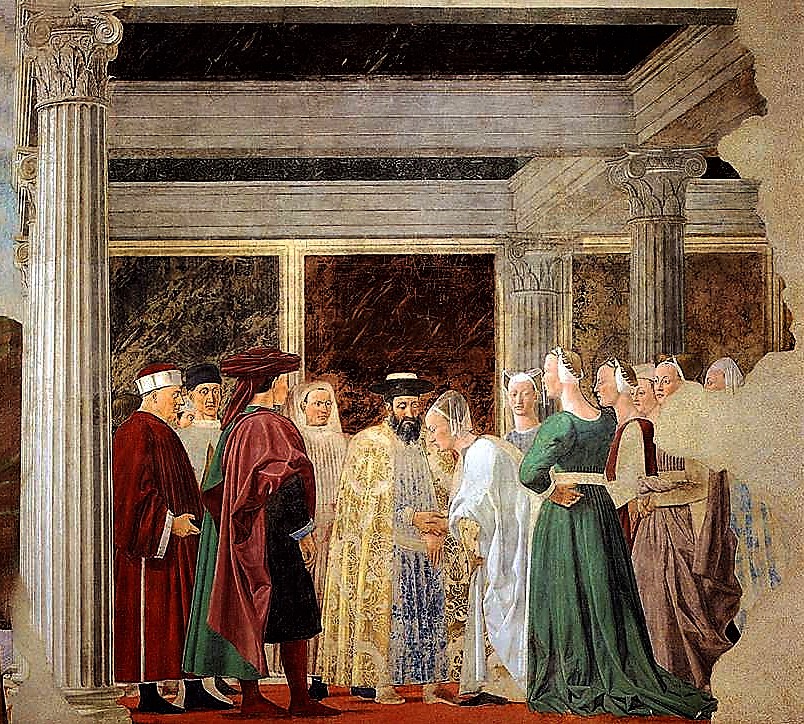

Tutto è composto secondo un equilibrio generale e di simmetrie, nelle grandi lunette gli episodi si svolgono nel paesaggio con due alberi che fanno da perno compositivo, nel secondo registro la sensazione è di serena tranquillità, tutto assume un ritmo quasi cerimoniale, con forme geometriche precise e immobili, anche i gesti più semplici acquisiscono nobiltà. Anche qui le due scene si svolgono in parte in un paesaggio naturale, in parte sul fondo di architetture, la prima ha dietro a colline una straordinaria veduta di Arezzo, mentre a destra domina la facciata di una chiesa decisamente albertiana e la seconda è ritmata con due alberi che fanno da sfondo a cavalli con scudieri e statuarie dame, nell’interno del Palazzo di Salomone prevale la classicità che ritroveremo riportata, quasi puntualmente, nella Flagellazione. Nelle scene di battaglia la concitazione è bloccata, come fissata nel tempo, i gesti sospesi. Su tutto domina una luce netta e limpida. Qui si manifesta ormai chiaramente quella che Roberto Longhi chiama “la sintesi prospettica di forma e colore”.

Ritrovamento e prova della vera Croce

La Regina di Saba prega sul sacro legno e incontro con Salomone

Il 20 dicembre 1466, sempre ad Arezzo, gli viene commissionato il Gonfalone della Compagnia della Nunziata “lavorato ad olio”, non pervenutoci; contemporaneo dovrebbe essere l’affresco con la monumentale Maddalena nel Duomo, vestita dei tre colori, verde, rosso e bianco, delle virtù teologali: Speranza, Carità e Fede. Nel 1467 Piero è a San Sepolcro e riceve nuove cariche pubbliche, è probabile che in questo periodo possano essere stati realizzati altri due affreschi fondamentali per il Borgo: il primo è la Resurrezione nella Sala cerimoniale del Palazzo dei Conservatori (attuale Museo Civico), divenuta simbolo ed emblema stesso della città, l’altro affresco è la Madonna del Parto, dipinta nella Chiesa di S. Maria a Momentana in Silvis presso il paese di Monterchi.

Nel 1468 un documento degli archivi di Perugia, con data del 21 giugno, afferma che le monache del Convento di S. Antonio ricevettero un contributo dal Comune per una Pala che avevano già fatto eseguire per la loro Chiesa. Si tratta del Polittico di S. Antonio (alla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia) descritto con grande ammirazione dal Vasari, ma che ha sempre lasciato molti interrogativi. Infatti, la sua parte centrale e la doppia predella hanno la tradizionale impostazione gotica a fondo oro, finemente lavorato, con colonnine ed archi in rilievo, mentre nella cimasa con la scena dell’Annunciazione il clima cambia completamente con una delle più belle prospettive rinascimentali. Lo stesso Vasari afferma “…e di sopra una Nunziata bellissima, con un angelo che par proprio che venga dal cielo e che è più, una prospettiva di colonne che diminuiscono, bella affatto.” Ma anche nella stessa sagomatura della cornice non sono più presenti le linee morbide e curve, ma spigoli vivi. Due mondi completamente diversi, che hanno suggerito non solo la possibilità di diversi autori, ma un successivo libero accostamento di componenti incongrue. Nel 1993 l’opera fu oggetto di studi approfonditi, di restauro e intervento conservativo, che confermò l’autografia pierfrancescana di tutto e nessuno strano assemblaggio. Un particolare avrebbe dovuto, da sempre, confermarne l’unitarietà e sono le aureole a specchio, altra straordinaria invenzione del nostro Piero, che riflettono perfettamente le teste a rovescio dell’arcangelo e della Annunciata, della Madonna, del bimbo e di tutti i santi. Un altro particolare ci sottolinea la straordinaria intelligenza di Piero: quando imposta la prospettiva del colonnato non fa coincidere l’esatta metà di questo con quella del Polittico, che si controlla con la verticale che attraversa il vertice a punta della cornice superiore con il bulbo sull’arco sopra la Madonna ed il bimbo, ma la decentra verso sinistra di modo che la prospettiva rimanga autonoma ed indipendente dalle impostazioni generali ed acquisisca, così, più importanza. Vedremo quanto questa puntuale attenzione alle impostazioni geometriche sia uno degli elementi basilari della Flagellazione, come di tutta la sua Arte.

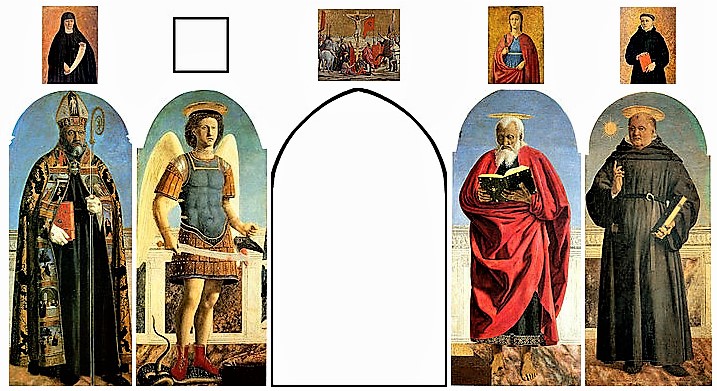

In un altro Polittico per la Chiesa di S. Agostino a Borgo San Sepolcro, l’artista non adotta più il fondo oro, ma imposta uno spazio reale, con una balaustra continua e un cielo azzurro, per i santi posti ai lati del pannello centrale disperso, che inevitabilmente raffigurava una Madonna col bambino. Qui sotto ne vediamo una ipotetica ricostruzione, in quanto il Polittico, probabilmente, fu smembrato in occasione di un trasferimento, già nel Cinquecento. Ce ne rimangono otto pannelli, sparsi in cinque musei: S. Agostino al Museo Nazionale di Lisbona, S. Michele Arcangelo alla National Gallery di Londra, S.Nicola da Tolentino al Museo Poldi Pezzoli di Milano, alla Frick Collection di New York il S. Giovanni Evangelista, i pannelli più piccoli con S. Monica, un Santo agostiniano e la Crocefissione, S. Apollonia alla National Gallery di Washington. Al di là delle analisi storico-iconografiche, è interessante conoscerne la partecipazione ai pagamenti, che ci offre anche delle date importanti per collocarlo cronologicamente. La commissione viene da Angelo di Giovanni di Simone d’Angelo, dai frati agostiniani della Chiesa e dagli operai fabbricieri per una somma di 320 fiorini. Angelo fa preparare le tavole del Polittico con un esborso di 21 fiorini e si impegna a pagare 189 fiorini al pittore, anticipando la cifra di 100 fiorini con un appezzamento di terreno, promettendo altri 50 fiorini alla consegna. Il 4 novembre 1469 i frati e gli operai pagano al pittore 42 fiorini e gli cedono una vigna. Il 21 maggio 1470 gli eredi di Angelo pagano a Piero i pattuiti 50 fiorini.

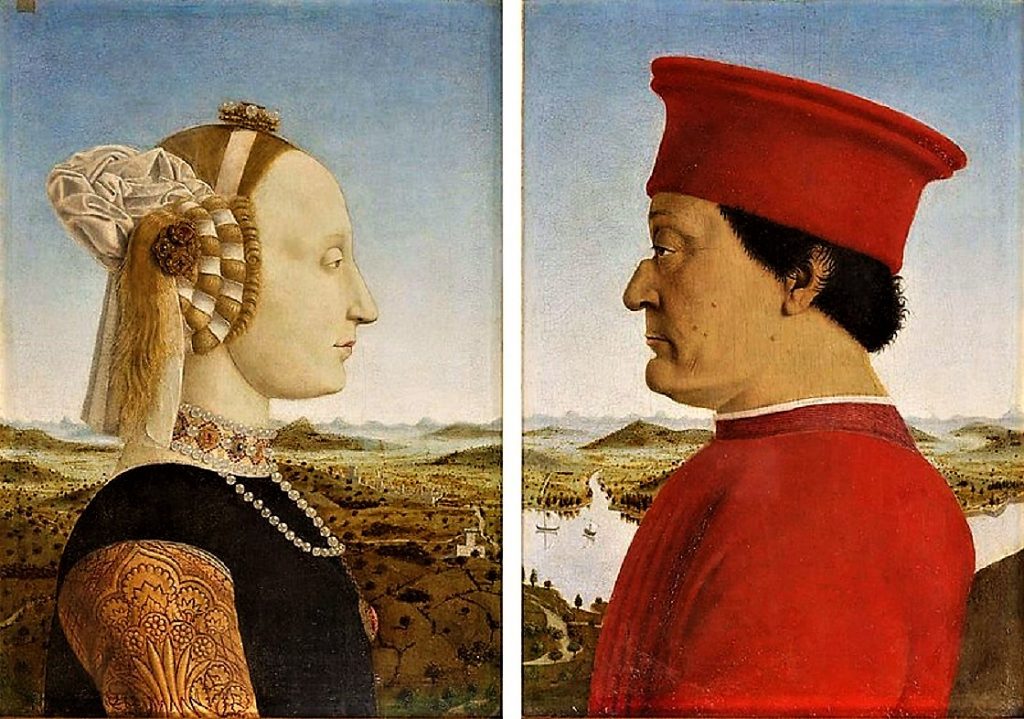

Nel 1469 lo ritroviamo ad Urbino, ospite di Giovanni Santi, il padre di Raffaello, dove è incaricato di completare una Pala d’Altare per la Confraternita del Corpus Domini iniziata nella parte della predella da Paolo Uccello, ma alla quale successivamente rinuncia e subentra il fiammingo Giusto di Gand. Ovviamente più che probabili i primi contatti con la corte di Federico da Montefeltro, per la quale realizza nel 1472 il Dittico dei Duchi di Montefeltro, oggi agli Uffizi di Firenze, in cui su due tavolette, che erano collegate da cerniera, sono i ritratti di Federico e della moglie Battista Sforza, che proprio in questo anno muore dando alla luce il figlio Guidobaldo. Sul retro dei ritratti due carri di trionfo difronte a luminosi ed ampi paesaggi e targhe celebrative.

Sino al 1478 la presenza di Piero si alterna tra Urbino e San Sepolcro. Qui, nel 1474, è pagato per gli affreschi in una cappella della Badia ed è preposto alle fortificazioni, inoltre è Priore di una Confraternita. Il Vasari fa riferimento all’attività di Pietro per la corte di Urbino “…fu adoperato da Guidobaldo (in realtà Guidantonio) Feltro, duca vecchio di Urbino, al quale fece molti quadri di figure piccole bellissimi, che sono andati in gran parte male, in più volte…”. Concretamente sono quattro i dipinti che legano strettamente Piero della Francesca alla corte di Urbino: il Dittico che abbiamo appena visto, la Flagellazione (Galleria Nazionale delle Marche a Urbino), la Pala di S. Bernardino o meglio Montefeltro (Pinacoteca di Brera a Milano) e la Madonna di Sinigallia (Galleria Nazionale delle Marche a Urbino). Ma oggi i dati sono molto incerti, non sappiamo quando e quanto tempo fu nella città, se non l’ante quem per il Dittico, per il resto solo ipotesi per le datazioni, peggio ancora per le destinazioni forse perché nessuna delle opere ebbe un riscontro od una eco immediata nella sua contemporaneità, confermando lo stretto rapporto, privilegiato ed esclusivo, con la corte del conte Federico, duca dal 1474.

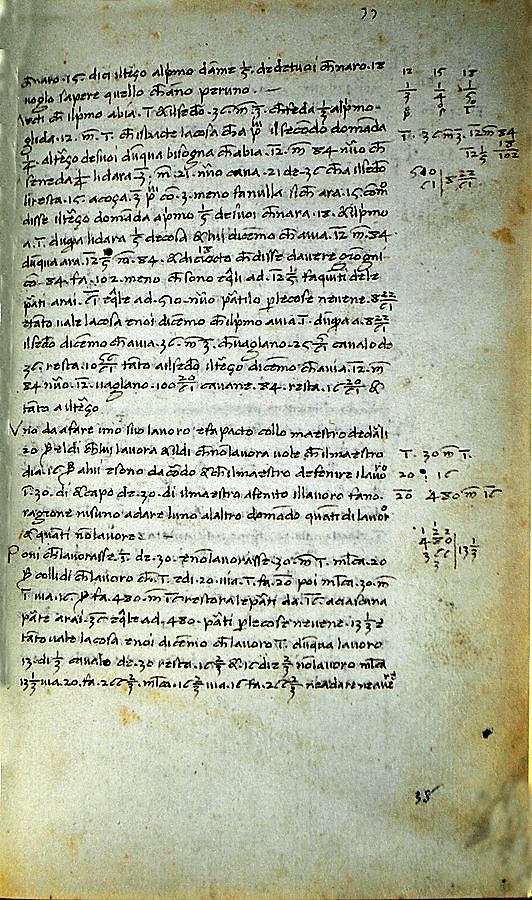

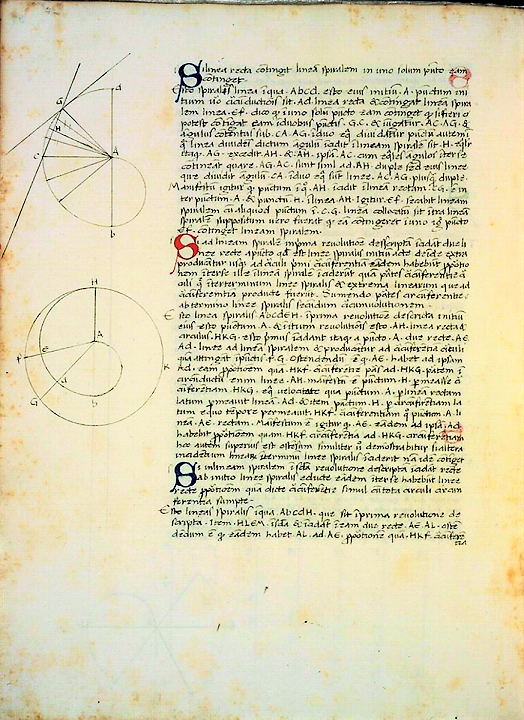

In tal senso è significativo un aspetto, che esulando dai dati prettamente figurativi, è fondamentale per capire la personalità di Piero e la sua stessa Arte, quello di profondo studioso della Matematica e della Geometria. Ne sono la chiara dimostrazione i suoi tre scritti: il Trattato d’Abaco, il De prospectiva pingendi e il Libellus de quinque corporibus regularibus. Nell’Abaco, scritto indicativamente dagli anni Sessanta ai primi Settanta, abbiamo una raccolta di 574 problemi aritmetici e geometrici, anche se Piero dichiara di “scrivere alcune cose de abaco necessarie a’ mercanti” procede poi per problemi, trovando soluzioni a casi particolari, senza fornire poi soluzioni generali, ma andando ben al di là delle esigenze pratiche. Gli studiosi e curatori dell’Edizione Nazionale degli scritti di Piero della Francesca, sotto l’egida del Ministero dei Beni Culturali, in merito al Trattato d’Abaco, pubblicato nel 2013 dal Poligrafico dello Stato, dichiarano che “il livello matematico dell’opera è troppo elevato” perché siano i mercanti i veri destinatari. Piero scrive anche di elementi di algebra, metà del Trattato è dedicato ad una ampia “casistica di equazioni e problemi di analisi indeterminata…non si limita alla soluzione di equazioni di primo e secondo grado, ma si spinge sul terreno della ricerca più avanzata, con equazioni di terzo e quarto grado ed oltre…Nella parte finale dove affronta problemi geometrici, il testo è corredato da 131 figure di mano di Piero, 78 di geometria piana e le restanti di geometria solida” (U. Bottazzini).

Trattato d’Abaco, fogli 38 r. – 82 r. e 88 v. del codice Ashburnham 280 (359, 291) della Biblioteca Laurenziana di Firenze, unico esemplare, scritto in volgare, conosciuto

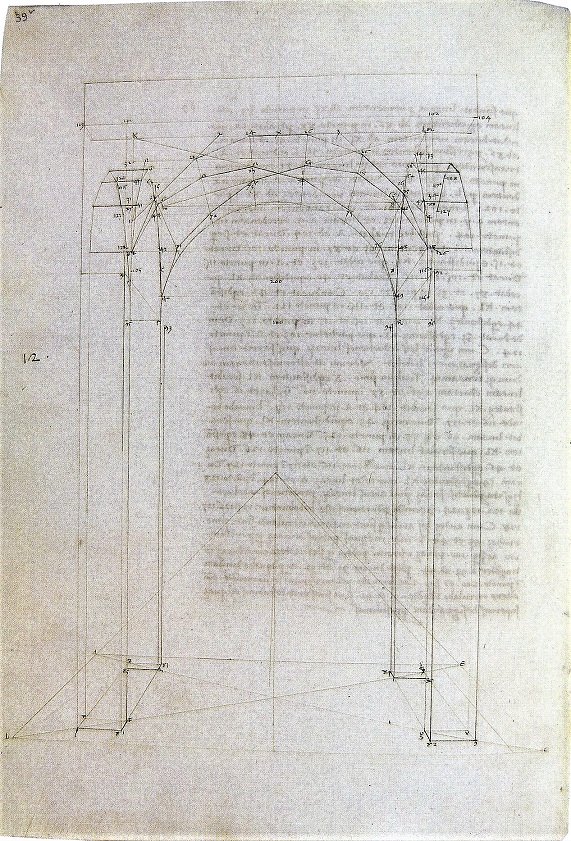

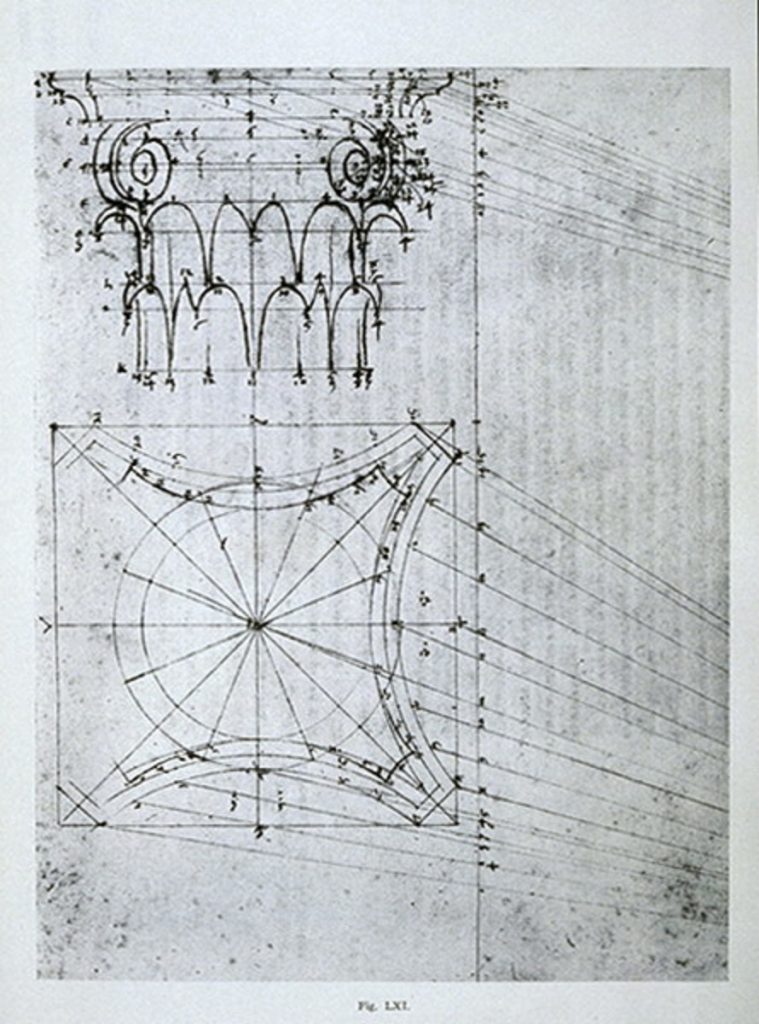

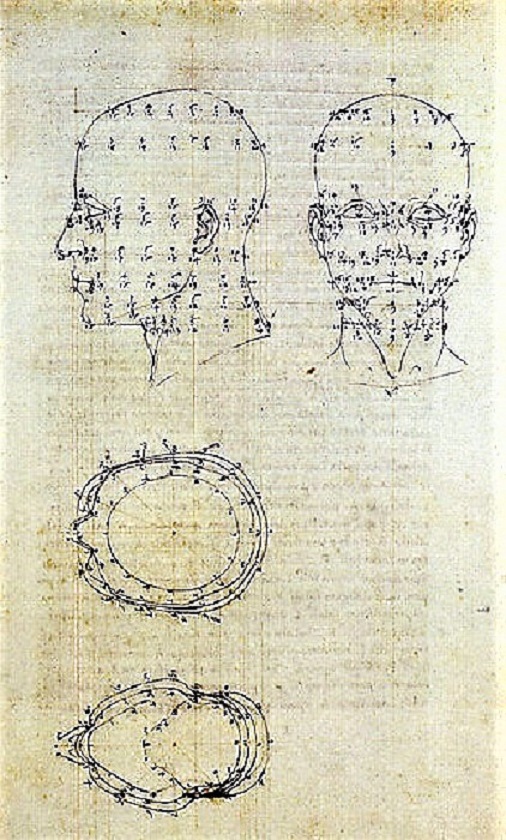

Il trattato De prospectiva pingendi è il primo trattato interamente dedicato alla prospettiva, completamente illustrato e concepito come un manuale ad uso dei pittori. Descrive una raccolta di problemi prospettici corredati dalle relative figure che mostrano il procedimento grafico. Si compone di tre libri. Il primo si occupa di figure piane, tratte dall’ottica e dalla geometria euclidea con i relativi esercizi riguardanti le superfici. Il secondo tratta i solidi più elementari messi in prospettiva attraverso il metodo della diagonale. Il terzo, inerente a figure più complesse, rappresenta il metodo per pianta ed alzato, anche introducendo delle teste diritte od inclinate, di fronte o di profilo sulle quali sono contrassegnati da numeri i punti più importanti che saranno poi riportati sul piano pittorico per disegnare la testa in prospettiva.

Del Trattato si conservano sette esemplari, di cui quattro in Latino: Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. D 200 inf, seconda metà del XVI sec – Bordeaux, Bibliothèque Municipale, ms. 616, XV sec – Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia, Latin 9337 (già Supplément latin 16), XVI sec – Londra, British Library, cod. Additional 10366, XV sec. e tre in volgare: Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, mss. Regg. A 41/2 (già A 44), seconda metà del XV secolo – Parma, Biblioteca Palatina, ms. Parmense 1576, seconda metà del XV sec – Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. S.P. 6 bis (già C 307 inf.) XV sec.

Il codice di Parma è totalmente autografo di Piero sia nel testo sia nelle centoquattordici figure; autografe sono anche tutte le figure, le correzioni interlineari, le glosse, le scritte che accompagnano i disegni dei manoscritti di Reggio Emilia (con due intere pagine), di Milano (l’ambrosiano latino) e di Bordeaux. Le oltre cento figure del codice di Reggio Emilia, ma non solo, sono disegnate con un tocco leggero, utilizzando una penna estremamente temperata che lascia un segno sottilissimo e straordinariamente sicuro, da grande esperto.

Nell’epistola dedicatoria del Libellus de quinque corporibus regularibus (di cui parleremo tra poco) al giovane duca di Urbino Guidobaldo, Piero ricorda di aver donato il suo testo sulla Prospettiva al duca Federico da Montefeltro. Questo particolare è decisamente importante in quanto ci conferma che l’opera deve essere stata terminata ben prima del 1482, anno di morte del duca. Nell’esemplare della Biblioteca Ambrosiana di Milano, cod. C. 307 inf., al foglio 41v è presente una iniziale, non completata, decorata con una candelabra azzurra sormontata da un’aquila ad ali aperte, simbolo araldico dei Montefeltro, rimasta solamente disegnata. È noto che Federico non desiderava nella sua biblioteca testi in volgare, tanto è verro che il Nostro, prima di donarlo al duca, lo fece tradurre in latino dall’amico Matteo di ser Paolo D’Anghiari. Quindi, è praticamente certo, che l’esemplare milanese era quello in possesso di Federico Montefeltro. Una rara eccezione, ma ovviamente più che comprensibile, è la Divina Commedia di Dante illustrata, presente in volgare nella biblioteca del signore.

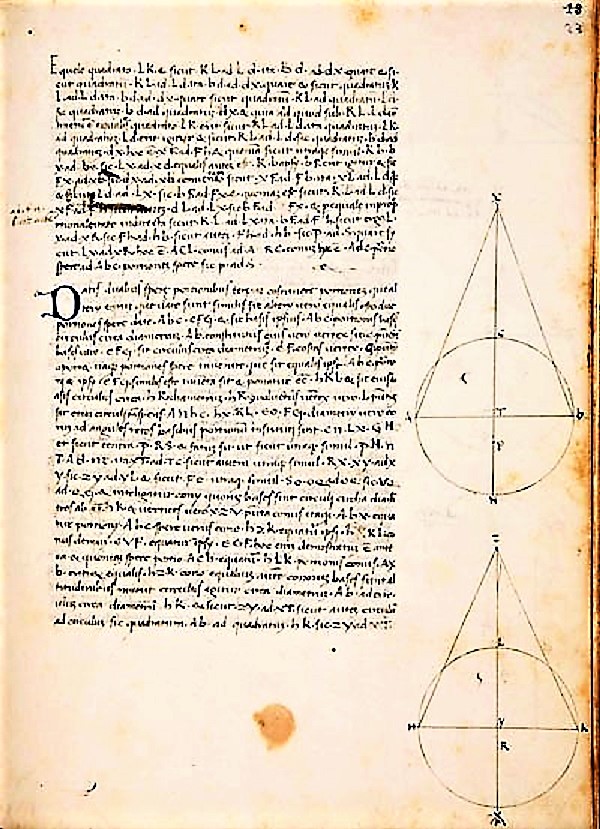

A proposito di traduzione in latino, il nostro Piero doveva ben conoscerlo ed essere in grado di capire anche un testo di carattere scientifico, comprenderlo puntualmente e trarne immagini appropriate. Alla Biblioteca Riccardiana di Firenze c’è un suo manoscritto in cui trascrive e illustra con figure un vero e proprio corpus di trattati di Archimede, contrassegnati da rubriche che ne indicano i titoli, tradotto in latino da Jacopo da Cremona su incarico di papa Niccolò V, di cui vediamo qui due pagine.

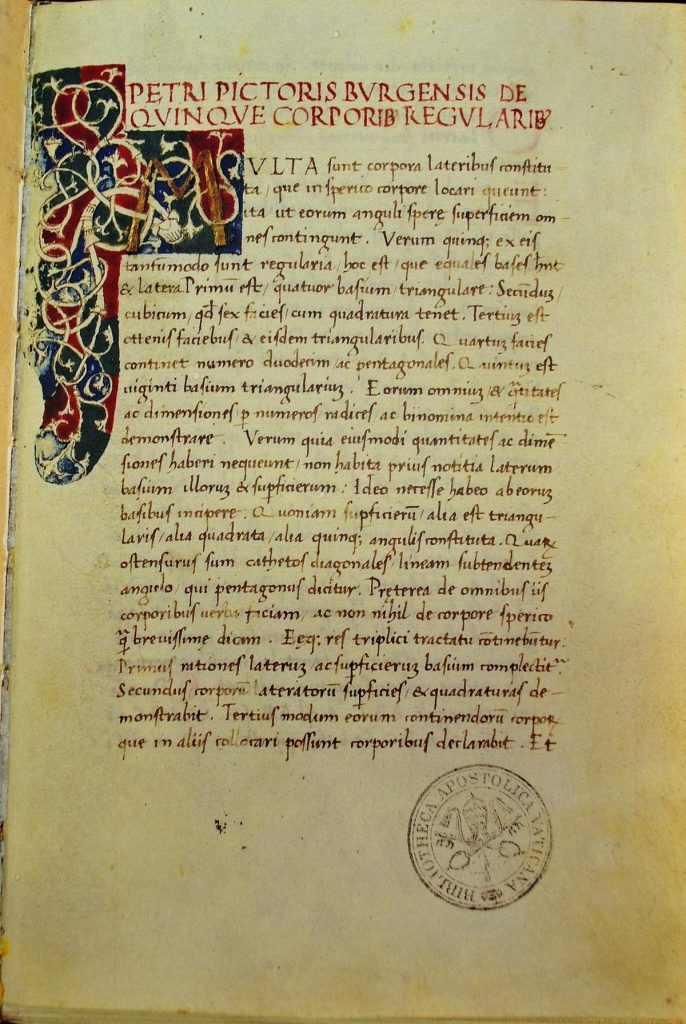

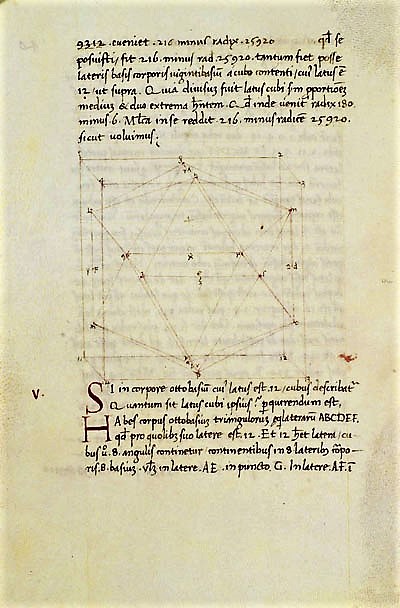

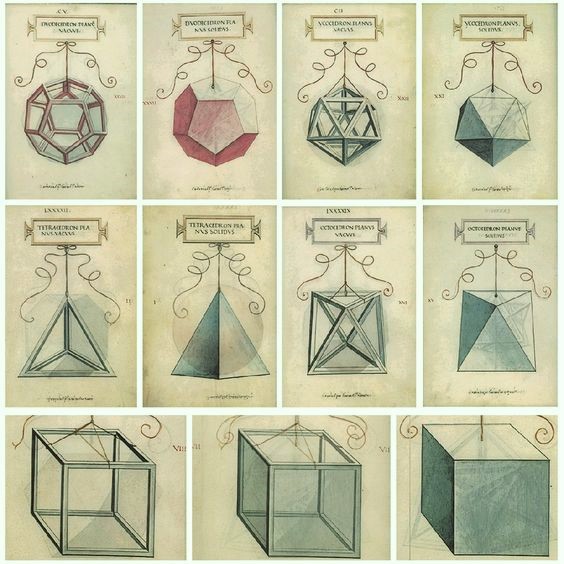

Il suo terzo trattato è il Libellus de quinque corporibus regularibus, il primo studio rinascimentale in cui vengono studiati dei poliedri con la relativa costruzione e i modi di calcolo in forma stereometrica. Il manoscritto è il codice Vaticano Urbinate Latino 632, conservato alla Biblioteca apostolica vaticana, redatto da un copista, ma corredato da correzioni e aggiunte con 174 disegni autografi dello stesso Piero e come detto, è dedicato a Guidobaldo da Montefeltro. Il testo è intitolato ai poliedri regolari, ma è una raccolta di problemi che vanno dalla geometria piana a quella solida, suddiviso in quattro libri, con difficoltà crescente. Geometria piana nel primo, mentre nel secondo e terzo sono contemplati i cinque solidi regolari: tetraedro, esaedro, ottaedro, dodecaedro e icosaedro (a 20 facce) con casi di inscrizione nella sfera. Poliedri semiregolari sono nel quarto libro, nonché altre problematiche tratte da Archimede. Il Libellus è originale in quanto affronta dei problemi particolari attraverso l’uso dell’algebra, con una attenzione a figure che sono affrontate dalla alta matematica e dalla filosofia. La novità assoluta è la costruzione dell’icosaedro nel cubo, mai riscontrato in precedenza, infatti il disegno viene ripetuto due volte e nella seconda è al centro della pagina. Questo testo però ci è noto in volgare, come parte del De divina proportione di fra Luca Pacioli, compaesano di Piero, che lo pubblicò nel 1509 come propria opera, senza menzionare minimamente Piero. Un vero e proprio plagio, già denunciato cinquant’anni dopo dal Vasari. Al testo del Pacioli per i disegni ha collaborato lo stesso Leonardo da Vinci predisponendo una serie di suoi schizzi, poi eseguiti da un pittore lombardo.

Nel proemio del testo: “…Petri burgensis pictoris prohemium…quod in hoc ultimo aetatis meae calculo, ne ingenium inertia torpesceret, in mathematica de quinque corporibus regularibus…” il pittore, ormai quasi cieco, ci offre un momento di tenerezza nel prendere atto di essere ormai anziano e, in quel che resta del suo tempo, per niente si lascia intorpidire nella mente, ma persegue con convinzione e sicurezza le leggi del bello e dell’armonia, tramite la matematica e la misura delle proporzioni che determinano l’ordine del creato.

Ed è proprio da questa armonia che si sviluppa la straordinaria sensazione di misurata bellezza, che si percepisce al primo incontro con quel superlativo capolavoro che è la Flagellazione, un assoluto e preciso equilibrio di rapporti proporzionali e compositivi.

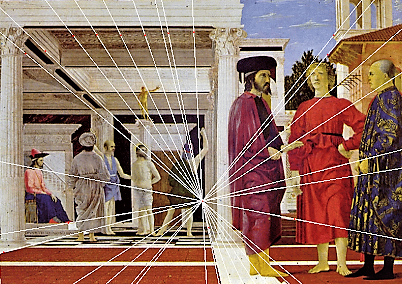

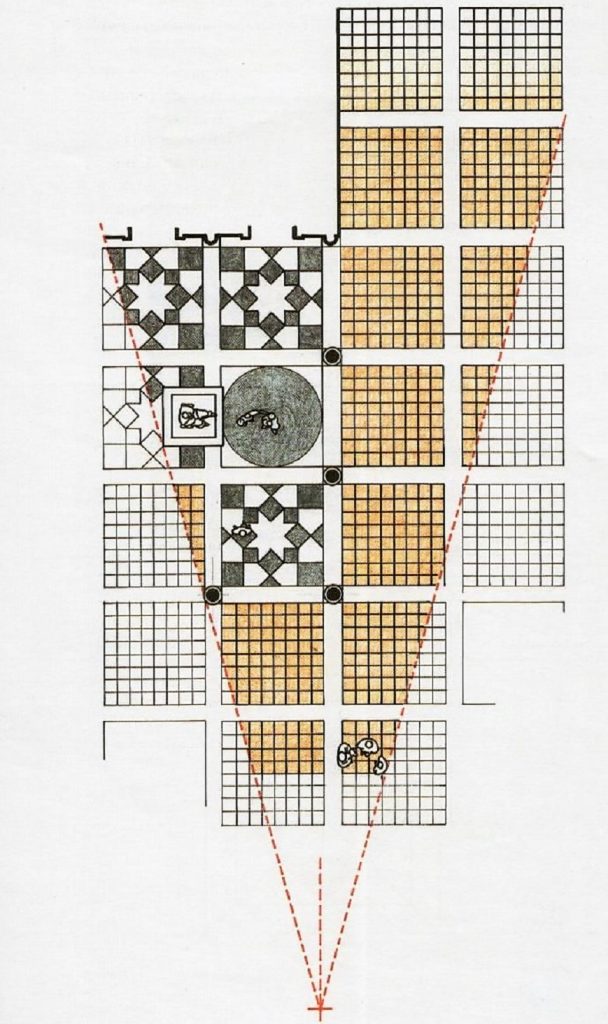

Il dipinto offre ed invita ad una osservazione lenta, pacata ma puntuale e, pur osservando i particolari, non si perde mai la visione d’insieme: ogni componente del dipinto, personaggio od elemento architettonico è inserito con estrema attenzione e sulla base di rapporti geometrici precisi con l’applicazione della “sezione aurea” nelle varie proporzionalità. L’equilibrio tra i pieni ed i vuoti, tra le verticali e le orizzontali, creano la sensazione di un teorema che si fa espressione di una misurata bellezza. Piero adotta una prospettiva centrale, che lega tutte le parti in stretto rapporto formale, il punto di fuga è esattamente alla metà della larghezza della tavola e, dal basso, ad un terzo esatto dell’altezza. Ma Piero evita le precise simmetrie, lo spazio che dedica alla scena, che dà il titolo ufficiale al dipinto ed è posta in secondo piano, occupa uno spazio leggermente più ampio di quello riservato ai tre personaggi che campeggiano invece nel primo piano a destra sul fondo del cielo azzurro, mentre le piccole nuvole e le piante danno un lieve tono naturalistico all’insieme.

L’altro elemento fondamentale del dipinto è la luce che si espande ovunque: immutabile, priva di “orario”, è e rimarrà sempre inalterata, tersa, mai tragica. Appena percettibili ai piedi dei tre personaggi le ombre, che non possono mancare per mantenere realtà visiva alla scena e poco dietro l’ombra del Palazzo sulla piazza. Questa corrisponde alla piazza maggiore di Urbino negli anni in cui Piero vi soggiornava, quando il Palazzo ducale doveva essere ancora completato. A destra del loggiato con la Flagellazione abbiamo: lo spigolo del palazzetto della Jole, che costituirà il nucleo originario del Palazzo, costruito da Luciano Laurana dal 1466 al 1472, dietro, con le piante alle spalle, il muro del castellare detto “murum sale vecchie” che si affacciava sullo strapiombo a valle e che sarà poi abbattuto, il campanile della vecchia Cattedrale romanica poi sostituita dal Duomo e, col tetto sporgente e l’asta alle finestre, il rosso Palazzo del Podestà. Questi dati sono estremamente significativi, quali punti di riferimento realistici, ma anche per la datazione dello stesso dipinto, che si collocherebbe così, concretamente, nella seconda metà degli anni Sessanta, a dispetto delle datazioni più disparate o direi disperate, che sono state proposte. Analizzando l’architettura, misurata si può dire millimetro per millimetro, tutto esprime il totale controllo di un ambiente, a precisa misura umana, ma che non interferisce con quanto accade. La loggia, dove si svolge il supplizio, è decisamente classica, introdotta da due colonne scanalate e rudentate, con capitelli ionico-corinzi.

Il pavimento è suddiviso da larghe strisce di marmo bianco che compongono grandi quadrati con altre piccole piastrelle rosse di cotto al loro interno. Dopo le colonne, riscontriamo un gioco di varianti geometriche bianche e nere non a semplice scacchiera, ma con una stella centrale per scomparto, ben visibile nella pianta d’insieme. Nello scomparto con il Cristo alla colonna un solo grande cerchio nero.

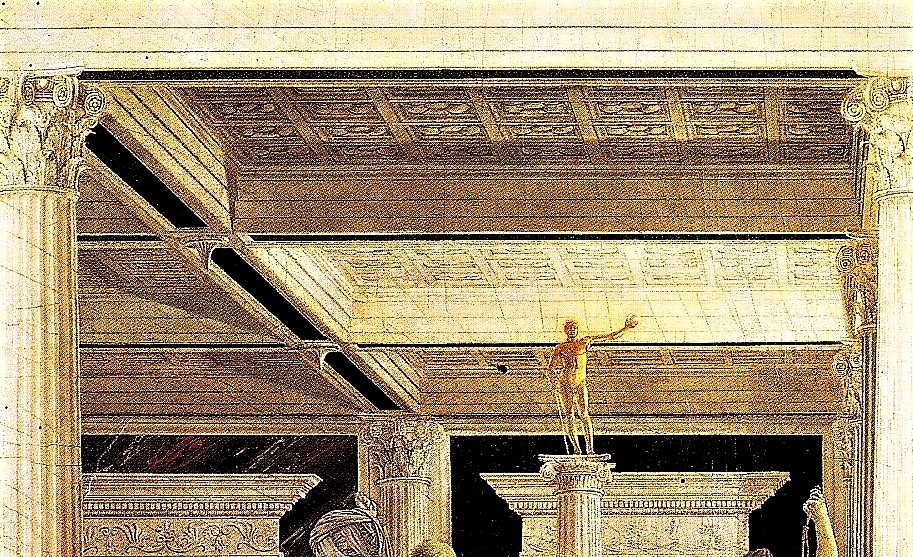

Il soffitto a lacunari è suddiviso a scomparti da architravi con linee orizzontali che ne sottolineano l’andamento, al loro incrocio al centro due piccole borchie a punta rovesciate, le specchiature sottostanti sono accentuate dalla colorazione nera, ma non è il nero compatto del pavimento, presenta delle varianti, con delle puntinature rossastre, mentre nelle pareti quella a sinistra ha delle venature marmoree e quella a destra delle macchiature grigio scuro, onde determinare una continua variazione. Nelle pareti si aprono due porte, con raffinati sovrapporta di marmo.

Sul capitello della colonna alla quale è legato il Cristo è collocata una piccola statua dorata di Elios, che nella mitologia classica è la personificazione dell’astro solare, che infatti tiene nella mano, e quindi simbolo stesso della luce. Un effetto luminoso è collegato anche a Gesù, che intorno alla testa presenta un alone più chiaro e più giallo, indubbiamente più pronunciato in passato e purtroppo quasi cancellato da incauti restauri. La luce di queste due entità ha, come conseguenza, il fatto che il riquadro del soffitto sopra di loro è completamente illuminato, ben diverso dagli altri che sono più in ombra ed hanno anche ombre proiettate. Questa variante nella regolarità luminosa, il collegare aspetti pagani con quelli cristiani, lo sfalsare i momenti storici, l’inserire puntuali riferimenti alla realtà della città di Urbino, permette di comporre un insieme di elementi che, se da una parte inseriscono nel dipinto aspetti lievemente stranianti, dall’altra ne accentuano le possibili letture simboliche, da qui l’inevitabile fascino di questa opera unica e straordinaria.

Ecco perché Piero, ben conscio di ciò che ha realizzato, la firma in modo più che evidente: sull’alzata del primo gradino dove siede Pilato scrive: OPUS PETRI DEBURGO S[AN]C[T]I SEPULCRI, questa firma costituisce l’unica certezza di questo capolavoro e la conferma dell’autografia.

L’ambiente del Palazzo di Salomone, nel ciclo di affreschi con la Leggenda della Vera Croce ad Arezzo, presenta la medesima struttura, ma in quest’ultima osserviamo un taglio più abbreviato e schematico ed un effetto compatto, mentre nella Flagellazione si evidenzia decisamente un passaggio ad una misura più ritmata e matematicamente misurabile, ad un uso della prospettiva più articolato, nonché un gusto nei particolari, anche semplicemente decorativi, più raffinato, meno essenziale e finalizzato ad una maggiore sensibilità pittorica. Va comunque tenuto conto, anche, della diversa tecnica pittorica. Negli affreschi, abbiamo come una via di mezzo tra le due opere, ed è la raffigurazione di una Annunciazione nel registro in basso della parete centrale, che ovviamente è uno degli ultimi episodi dipinti. Qui vediamo una maggiore attenzione ai particolari dell’architettura, nei capitelli, nei pannelli della porta, nelle macchiature nelle parti scure delle trabeazioni e pareti o, particolare molto interessante, nel gioco prospettico dei parallelepipedi della parete alle spalle della Madonna, che guarda caso ritroviamo nella Flagellazione nel muro del castellare detto “murum sale vecchie” alle spalle del personaggio giovane e biondo, seppur con una diversa geometria. Questo ci conferma, per la Flagellazione, una fase sì successiva, ma non di molto rispetto agli affreschi di Arezzo che terminano entro 1466, a conferma della datazione sopra ipotizzata.

Una particolarità dell’Annunciazione è che l’Angelo tiene in mano una palma, fatto insolito, nel duplice valore di palma del martirio (di Cristo sulla Croce) e palma della vittoria (di Costantino su Massenzio). Infatti corrispondente a questo episodio abbiamo alla destra della stessa parete il Sogno di Costantino in cui l’imperatore sogna un angelo che gli mostra una Croce, il simbolo nel segno del quale sarà vincitore. Due angeli che recano gli annunci dell’intervento divino nella quotidianità.

Ora, se analizziamo i personaggi della Flagellazione, la questione si fa molto complessa e ricca di una considerevole serie di ipotesi. Abbiamo tre personaggi in primo piano e cinque nel secondo, di questi ultimi: tre sono certi, Gesù che subisce la flagellazione e i due carnefici. Sugli altri abbiamo dei dati di fatto visivi che possono offrire delle identificazioni, ma, ovviamente, nessuna certezza. Lasciando perdere una cospicua serie di ipotesi fantasiose e prive di riscontri documentali o storiche, si possono riassumere in tre le tipologie di interpretazioni attualmente considerate degne di attenzione. Stando a Roberto Longhi la piccola tavola potrebbe essere una celebrazione della dinastia dei conti di Montefeltro, legata alla commemorazione di Oddantonio, ucciso in una congiura nel 1444 e raffigurato nel giovane biondo e scalzo, a cui succede Federico, ritenuto il committente del dipinto e da identificarsi, invece, con il personaggio con l’abito di broccato, all’estrema destra. La flagellazione sarebbe una allusione al sacrificio del giovane. La seconda tipologia interpretativa, che vede in particolare E. Gombrich e C. Bertelli come sostenitori, accantona la lettura storica e propone una serie di riferimenti allegorici all’esegesi biblica ed a riflessioni teologiche. La terza lettura si lega alla situazione della Chiesa Cattolica intorno alla metà del Quattrocento che, considerando l’avanzata dei Turchi, era alquanto problematica ed in tal senso si lega al tema di fondo degli affreschi di Piero ad Arezzo con le Storie della Vera Croce. È la lettura più condivisibile, sia in base ai dati figurativi, sia storici, iniziata da Kennet Clark e Carlo Ginzburg, ma soprattutto sviluppata da Silvia Ronchey, autorevole studiosa della civiltà bizantina, nel suo libro L’enigma di Piero del 2006. Infatti, nel 1439 a Firenze si tiene un Concilio la cui finalità era quella di unire le Chiese d’Occidente e d’Oriente.

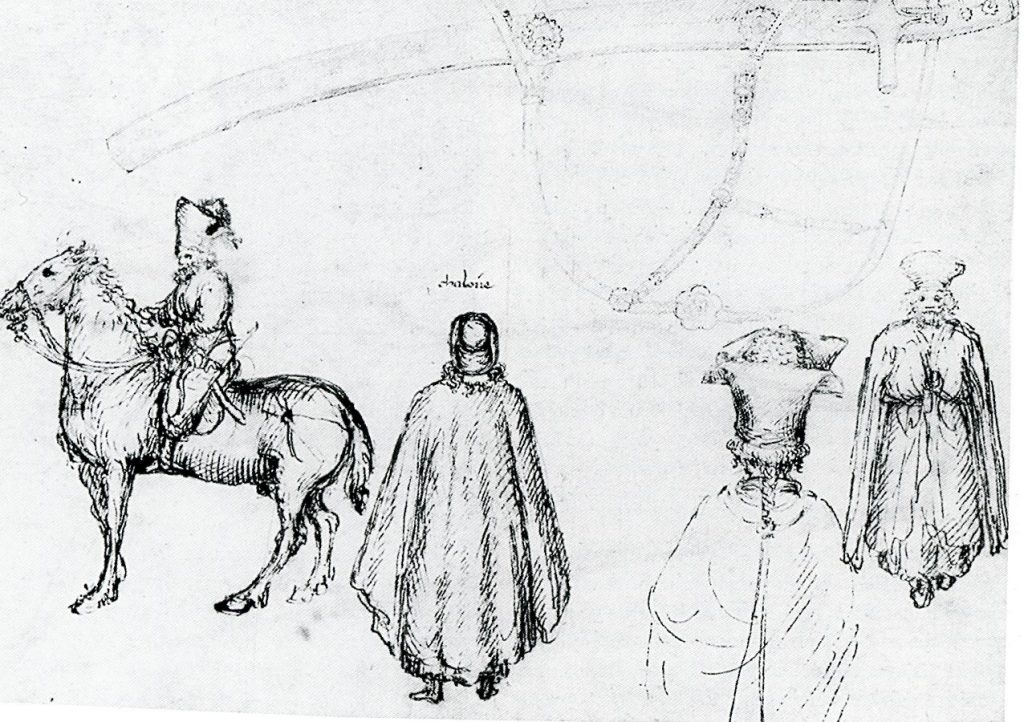

È presente lo stesso imperatore cristiano orientale Giovanni VIII Paleologo, ben riconoscibile in quanto seduto con le insegne della sua dignità, puntualmente riconoscibili: il cappello a punta, la veste ed in particolare le pantofole entrambe purpuree, che assiste alla flagellazione quale segno del grave pericolo a cui erano sottoposte la cristianità e Costantinopoli (l’antica Bisanzio), sottoposte a flagelli quanto il Cristo alla colonna. Il personaggio di spalle, che assiste al supplizio, indossa un turbante in testa ed il tipico caftano stretto in vita, praticamente anonimo, per giunta è in ombra rispetto agli altri, confondendosi così con l’ambiente piuttosto che acquisire risalto. In lui va riconosciuto il Sultano Mehmet II che è, per giunta, a piedi nudi, come i due carnefici, ma a significare che non ha ancora conquistato l’impero, questo accadrà nel 1453. Un dato significativo, che coinvolge il nostro Piero direttamente, è che nel 1439 era a Firenze con Domenico Veneziano, come detto all’inizio del nostro percorso, quindi senz’altro testimone diretto di quel clima straordinario che la città visse. A dimostrazione di questo è la sua stessa pittura, come quella di altri suoi colleghi presenti in città, nella quale ritroviamo dei personaggi con abiti ed in particolare cappelli, inusuali, ma molto importanti nella ritualità bizantina. Esempi li abbiamo nel Battesimo di Londra o negli stessi affreschi

della Vera Croce, dove ritroviamo l’immagine di Giovanni VIII Paleologo riproposta quale personificazione di Costantino, che nel segno della Croce vince la battaglia contro Massenzio. Negli affreschi del Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici Riccardi incontriamo il mago orientale Giuseppe, patriarca di Costantinopoli. Molto importanti sono i disegni di Pisanello, l’unico artista che aveva ricevuto l’incarico ufficiale di ritrarre l’imperatore Giovanni VIII. Dal ritratto dal vero è stata poi modellata la medaglia commemorativa.

Nel proscenio, a destra della Flagellazione, siamo già in una fase temporale successiva, nel 1459, quando papa Pio II riunisce un vertice a livello internazionale a Mantova, nel vano tentativo di organizzare una crociata contro i turchi. Alleato del papa, in questa iniziativa, era Ludovico Gonzaga, che aveva, tra l’altro, rapporti di parentela con gli imperatori bizantini.

Artefice dell’incontro il cardinal Bessarione, personaggio chiave in questi rapporti internazionali. Monaco ortodosso basiliano, presso Gemisto Pletone studiò filosofia platonica e svolse un importante ruolo di diplomatico nella corte imperiale d’Oriente. Arcivescovo di Nicea, su nomina imperiale, fu tra i maggiori fautori del dialogo ecumenico nel Concilio di Firenze (iniziato a Basilea e proseguito a Ferrara) dove pronuncia un’appassionata Oratio dogmatica pro unione per l’unità delle due Chiese, quella orientale greca, copta e armena con quella cattolica romana. Unione che rimase solamente nei propositi. Eletto cardinale da papa Eugenio IV col titolo dei Santi XII Apostoli, trovando a Costantinopoli un clima avverso a lui, viste le sue posizioni, tornò in Italia definitivamente e fu sempre attivo nell’ambito diplomatico. Si impegnò nell’ospitalità delle personalità della grande cultura bizantina, cercando di salvare il più possibile il grande patrimonio librario non solo bizantino ma anche italiano; il 31 maggio 1468 donò la propria significativa biblioteca alla città di Venezia, costituendo così il fondo iniziale della Biblioteca Nazionale Marciana e così scrive al Doge Cristoforo Moro: “I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi, dei costumi, delle leggi, della religione. Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci consolano, ci fanno presenti, ponendole sotto gli occhi della nostra memoria, cose remotissime…Se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti e senza alcun ricordo del passato, senza alcun esempio; non avremmo conoscenza alcuna delle cose umane e divine”. In un piccolo trattato “La natura e l’arte”, Bessarione rivela la sua particolare capacità di saper conciliare anche gli opposti, il suo maestro Pletone era un fiero sostenitore di Platone ed anti-aristotelico, ma Bessarione aveva assorbito lo spirito umanista ed anche quella particolare cultura che la teologia e la filosofia medioevale avevano determinato, in specie attraverso il pensiero di Tommaso d’Aquino, che si basa su Aristotele, così il cardinale imposta una forma di concordia ed armonia tra Aristotele e Platone. Si rivela una mente dai percorsi rigorosi e dalle analisi taglienti, capace di dominare l’alta qualità teorica di un dibattito e confronto, dimostrando un atteggiamento intellettuale aperto e creativo, che getta ponti tra elementi apparentemente inconciliabili. Una personalità che, sono convinto, intrigava molto il nostro Piero. Il Bessarione dovrebbe essere la figura col cappello nero all’orientale e la barba biforcuta, che porta sotto il mantello la tonaca nera da monaco. Particolarmente eleganti i suoi morbidi stivali.

La fisionomia corrisponde bene al ritratto che Pedro Berruguete esegue nel 1476 su disegno di Giusto di Gand, per lo studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo di Urbino ed ora al Louvre, pur avendo i capelli e barba ormai bianchi. Pur statico nella posa, Piero lo dipinge con lo sguardo fisso al personaggio all’estrema destra e con la mano sollevata, rimarcando così, un colloquio in corso. Chi è il personaggio con il ricco abito di broccato a cui si rivolge il Bessarione? Qualcuno suggerisce Giovanni Bacci, il committente degli affreschi di Arezzo, ma la Ronchey vi riconosce il duca Ludovico Gonzaga, che ospita l’incontro internazionale col papa, e come suggerisce lo stesso abito, la ricchissima “pallanda”, con allusioni araldiche gonzaghesche. Ma in particolare i capelli corti e la fisionomia corrispondono al busto in bronzo, ritratto sicuro del duca Ludovico, conservato al Museo Bode di Berlino, ma, non di meno, anche alla placchetta di Pietro da Fano.

Chi è, invece, il giovane al centro che dà la netta impressione di essere come assente, distaccato, chiuso in un proprio mondo circoscritto? Anche qui e più che condivisibile il parere della Ronchey, che profonda conoscitrice del mondo e del cerimoniale bizantino, vi riconosce l’ultimo rappresentante della famiglia imperiale Tommaso Paleologo, fratello minore di Giovanni VIII. Nelle narrazioni è descritto biondo con gli occhi azzurri, veste la porpora, ad esclusivo uso degli imperatori appunto, ma è scalzo, a piedi nudi, in attesa della possibilità di indossare le pantofole purpuree. È scalzo perché “spogliato, profugo, nudo, rivestito solo dei suoi natali”, dice la Ronchey, giungerà in Italia nel 1460, sconfitto, bisognoso di aiuto ed in particolare in attesa di riconquistare il titolo imperiale. E questo aspetto Piero lo sottolinea nel riproporre in lui quasi la stessa identica posa del Cristo flagellato, nel reggersi sulla gamba destra, mentre la sinistra è piegata in avanti, il gomito sinistro sporge, identità di situazione negativa.

In particolare, il volto ci ricorda le espressioni dei tre angeli, testimoni nel Battesimo, nonché degli angeli della Pala Montefeltro a Brera o della Madonna Di Sinigallia. In tutti, uno sguardo verso chi osserva il dipinto, intenso ma interiorizzato, come di un colloquio muto, ricco di significati, che rimangono come sospesi, in attesa di chiarimento.

A confermare l’aspetto dell’incontro, della riunione, dell’attesa di importanti eventi, era una scritta che si trovava sulla cornice originale o sulla base del dipinto, purtroppo andata persa, che ci venne riportata da Johann David Passavant, pittore tedesco del primo Ottocento, ma soprattutto conoscitore d’Arte con una grande passione per Raffaello. In visita ad Urbino, si interessò non solo di Raffaello e del padre Giovanni Santi, ma anche di un pittore piuttosto sconosciuto, di cui a Firenze aveva visto i due bei ritratti del duca Federico di Montefeltro e della consorte Battista Sforza, un certo Piero detto “dei Franceschi” o “della Francesca”, che abitò nel 1469 da Giovanni Santi in quella città. Nel Duomo vide una piccola tavola che la tradizione diceva donata dal duca Federico, la descrive con un Cristo alla colonna davanti a Pilato ed in primo piano tre gentiluomini, uno dei quali vestito sfarzosamente di seta e d’oro, dipinto alla maniera olandese. Dice poi che accanto a loro c’è scritto “Convenerunt in unum”, e che la tavoletta “eseguita con tanta delicatezza, porta ancora oggi l’iscrizione: OPUS PETRI DE BURGO SANCTI SEPULCRI”.

Quel “Convenerunt in unum” ci conforta nel significato generale che acquista la Flagellazione come rivisitazione politico-allegorica con i riferimenti ai Concili di Firenze e Mantova, se non addirittura come possibile titolo dell’opera stessa. Infatti, la scritta si riscontra nel versetto del secondo Salmo, ripreso dagli Atti degli Apostoli (4,2,27) con riferimento alla passione di Cristo: “Adstiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus. Convenerunt enim vere in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes, et Pontius Pilatus, cum gentibus, et populis Israel” (Si sono sollevati i re della terra e i principi si sono radunati contro il Signore e contro l’Unto suo. In questa città, infatti, contro il tuo figlio santo Gesù, Erode e Ponzio Pilato si sono messi d’accordo con le nazioni e il popolo d’Israele). In latino “convenire” significa tanto radunarsi, quanto mettersi d’accordo, in unum: nello stesso luogo. Ecco ulteriormente puntualizzato il possibile significato.

Nella Flagellazione possiamo individuare anche una presa di coscienza che dal 1453 con la conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani, il mondo è cambiato probabilmente per sempre. Il senso di inquietudine che traspare, i perché in sospeso, l’incapacità di reagire da parte delle corti europee, o forse anche un certo senso di colpa, prendendo atto che ben poco era stato fatto per sostenere l’imperatore bizantino. Tutto questo aleggia nel dipinto, ed è come in contrasto con la sua straordinaria puntualizzazione dei singoli componenti, della logica prospettica e di misura che sostanzia la sua pittura. Il racconto delle disavventure e delle lotte di potere umane, attraverso la limpida struttura della geometria e della luce. Un linguaggio inoppugnabile per il mistero della vita.