Paragrafo

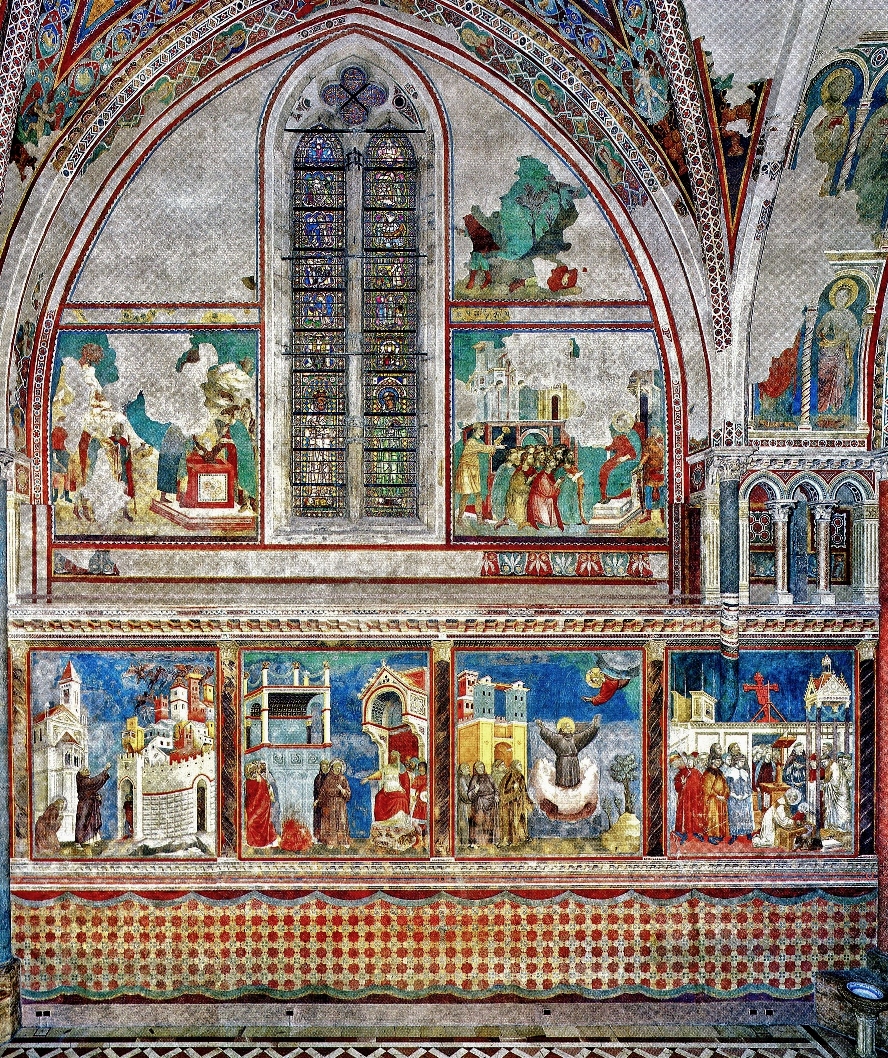

L’UNICITÀ DI PALAZZO ARESE BORROMEO DI CESANO MADERNO

Corrado Mauri

Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (MB) è, senza ombra di dubbio, uno dei Palazzi di epoca barocca più rilevanti d’Italia per i suoi valori storico-artistici e culturali.

Questo per una serie di particolari caratteristiche ed unicità che lo distinguono. Il Palazzo ci è pervenuto conservando in gran parte i suoi aspetti seicenteschi, senza subire nei secoli successivi trasformazioni tali che lo potessero snaturare nella valutazione generale. Da qui la straordinaria unitarietà dei valori architettonici, scultorei e pittorici. Che sono tali per un motivo fondamentale: la ferrea volontà del conte Bartolomeo III Arese di costruire il suo Palazzo con precisi e puntuali significati culturali che rispecchiassero la sua concezione ed esperienza di vita. Anzi, sono convinto che il bisogno, direi l’urgenza, di Bartolomeo III era proprio quella di esprimere, raccontare e quindi lasciare ai successori il suo “pensiero concreto” come potremmo dire oggi. Non, quindi, in un libro che poi finisce negli scaffali di una libreria, ma in una realizzazione che viene vissuta e partecipata quotidianamente e nella quale, vivendola, assorbi e conosci il pensiero di un uomo. È proprio questo il valore primario del Palazzo cesanese: ogni suo aspetto è significante, ti parla, e non solo il linguaggio della bellezza estetica, ma quello vero del riscontro dei valori storici, artistici, filosofici, religiosi, naturali etc. che si fanno realtà per l’esperienza diretta della vita, siamo cioè in colloquio costante con i risultati e le riflessioni dell’uomo Bartolomeo. In ogni singola Sala o Stanza è espresso negli affreschi il suo pensiero, è solamente con l’intero percorso di visita che ci si può rendere conto, senza perdere alcun ambiente, della straordinarietà dei messaggi trasmessi in questo suo Palazzo, che ora è nostro ed abbiamo l’obbligo morale di farlo conoscere. Il Palazzo di un grande uomo, che pone come centro del suo interesse, come riferimento e guida del suo agire la Conoscenza e la Cultura. Non che le ricchezze, il potere, non fossero nelle sue corde, anzi, ma vennero gestiti come necessari e opportuni strumenti per perseguire le proprie idee e convinzioni senza timori.

Qui di seguito, brevemente, il suo Cursus Honorum[1]:

“Bartolomeo Arese, nato a Milano nel 1610, figlio del Presidente del Senato Giulio dei conti di Castellambro, studiò nel Collegio dei Gesuiti di Brera e successivamente fu avviato alla carriera giuridica. Dopo la laurea in legge conseguita presso l’Università di Pavia, dal 1629 entrò nel prestigioso Consiglio dei Giureconsulti che raccoglieva i più illustri uomini di legge dello stato. Divenuto dunque collegiato nel 1631 salì tutti i gradini delle professioni giuridiche nello Stato di Milano: ebbe il grado di capitano di giustizia a partire dal 1636, fu quindi questore togato del Magistrato Ordinario nel 1638. Tre anni più tardi divenne senatore, entrando così a far parte del più alto tribunale dello Stato di Milano. Sempre nel 1641 divenne presidente del Magistrato Ordinario e in questo incarico, che gli fruttò anche l’ingresso nel Consiglio Segreto, e che rivestì sino al 1660, divenne l’arbitro della vita politica dello Stato.

Bartolomeo III Arese ritratto da Carlo Francesco Nuvolone

Sposatosi nel 1634 con Lucrezia Omodei, appartenente ad una famiglia facoltosa di hombres de negocios, ma con buone entrature anche nel Collegio Cardinalizio (tramite il fratello di lei Luigi Alessandro, Cardinale), allargò la propria influenza grazie alla solidissima preparazione, alla grande capacità di mediazione, alle enormi ricchezze che riuscì ad accumulare e che si tradussero anche in mecenatismo. La clientela vastissima che l’Arese seppe organizzare, unita alle molteplici doti, gli consentì di divenire il punto di riferimento principale del sovrano, Filippo IV, nella Milano di metà Seicento. Per tutte queste ragioni venne presto chiamato “il dio di Milano”, tanto che, divenuto reggente nel Consiglio d’Italia (l’organo che governava le provincie italiane della Monarchia) poté permettersi (fatto assolutamente insolito) di reggere l’incarico ad honorem, cioè senza prendere formalmente possesso della carica a Madrid, ma esercendola a Milano. Tra il 1660 e il 1674 (anno della sua morte) fu presidente del Senato. Ebbe tre figli, un maschio, Giulio, morto prima del padre e due femmine, Giulia (sposatasi con Renato II Borromeo) e Margherita (unitasi con Fabio Visconti Borromeo). Alla morte di Bartolomeo nel 1674 l’enorme patrimonio accumulato fu diviso tra le due figlie e il Palazzo di Cesano pervenne ai Borromeo. Il nipote Carlo, figlio primogenito di Giulia e Renato Borromeo, in segno di riconoscenza nei confronti del nonno aggiunse a partire dal 1674 al cognome del padre anche quello degli Arese”.

[1] Il testo è tratto da C. Cremonini Le vie della distinzione. Società, potere e cultura a Milano tra XV e XVIII secolo. Milano, EDUCatt 2012.

Nell’arco di meno di un ventennio, dal 1654 circa al 1670, possiamo dire che l’opera era in buona parte realizzata con completamenti successivi sino al 1674, anno della morte di Bartolomeo III e oltre, da parte della figlia Giulia, fedele alle istanze paterne e del nipote Carlo IV, che ne assume l’eredità ideologica.

Determinante è la decisione dell’Arese di creare l’Asse Barocco, un viale che dai boschi verso est, (l’attuale Parco delle Groane, dove ritroviamo due pilastri identici a quelli che aprono piazza Esedra a segnare, appunto, l’inizio del viale stesso, perfettamente rettilineo, che raggiungeva il Palazzo e lo attraversava nel cortile, nella Sala Aurora e lungo tutto il Giardino), giungeva poi al cosiddetto Serraglio, un recinto chiuso in cui si allevavano animali selvatici, utili quando si organizzavano battute di caccia per gli ospiti del conte[1]. Nell’impostare questa soluzione urbanistica (di oltre due chilometri e mezzo) Bartolomeo decide di ricostruire l’antica chiesa romanica, di S. Stefano Protomartire, ormai fatiscente, girandone però l’asse di 90 gradi, di modo che la facciata, prima rivolta al fiume Seveso, prospettasse direttamente sul nuovo viale, rimarcandone un rapporto fondamentale con lo stesso epicentro dell’Asse: la piazza Esedra e il suo Palazzo. Da qui la precisa volontà dell’Arese di creare una situazione logistica in cui la sua residenza diviene il fulcro del borgo di Cesano, ma anche, stabilire con questo evidenti e puntuali rapporti e legami indissolubili.

Il Palazzo non si isola in se stesso, ma anzi è termine e motivo di incontro. Prospiciente il Palazzo è la piazza Esedra, dalla forma semicircolare, che è detta anche del Teatro per il fatto che in essa si svolgevano spettacoli teatrali, aperti a tutto il borgo e non solo per il padrone di casa ed i suoi ospiti. Il prof. Andrea Spiriti affermò che la piazza veniva anche usata, settimanalmente, come luogo di mercato del borgo. Il rapporto formale con gli spazi urbani si concretizzava, dunque, anche in quelli sociali.

La piazza apre e sottolinea la facciata del Palazzo e contribuisce, nel suo modo di essere, al senso di semplicità e mancanza di voluta monumentalità, per le sue sembianze più da chiusura di giardino che da piazza cittadina. Dopo la riqualificazione storica della piazza, nei primi anni novanta del secolo scorso, anche oggi, l’Amministrazione Comunale utilizza tale spazio per eventi culturali o di intrattenimento.

A dimostrare le scelte personali di Bartolomeo III è l’aspetto esteriore del Palazzo, di estrema semplicità. Intonaci bianchi, nessun elemento decorativo sia in rilievo che dipinto, intorno alle finestre nessuno stipite o rilievo, solamente del bugnato rustico intorno al portale e lo splendido balcone in ferro battuto del salone del piano nobile, per la cui finestra era previsto qualche elemento, simile al portale, ma poi non realizzato, ma assolutamente ininfluente sull’aspetto dell’insieme.

[1] Monografia dei Quaderni di Palazzo Arese Borromeo n.8 – Daniele Santambrogio, Il “Serraglio degli animali” e il “Ronco di sotto”: le due estremità dell’asse barocco di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno – Associazione “Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo” 2016

Tale austerità che, come vedremo, continua anche nel cortile interno, caratterizza tutta l’architettura esterna, dimostrando una scelta precisa e che si impone, una scelta che va contro lo stile architettonico del tempo, il Barocco, che per sua natura è ridondante, mosso ed articolato nelle sue componenti. Nulla, se non le dimensioni, arrivando a Palazzo dichiara una voluta importanza o ricerca di magnificenza, ma questa si manifesta poi, prepotentemente, nel ricchissimo apparato degli affreschi del suo interno. Il gusto dei contrasti è giocato sapientemente.

Quanto appena constatato è un altro degli elementi di straordinaria unicità del nostro Palazzo, il non rispettare le caratteristiche dell’epoca barocca se non ove queste coincidono con le idee e la volontà di Bartolomeo III. La mancanza di qualsiasi accenno ad aspetti di estrosità, fantasia e tantomeno bizzarria. Diversamente dal persistente chiedersi e interrogarsi sul senso della vita e delle sue contraddittorietà, qui abbiamo indicazioni puntuali e precise, il riferimento al concetto di classico è totale sia quale base ideologica, sia nella costante ricerca estetica di rapporti e misure armonici. Emanuele Tesauro nel suo testo Cannocchiale aristotelico del 1654 definisce le opere d’Arte come “artificiosi inganni della nostra immaginazione” destinati a “somministrarci infiniti equivoci mirabili, e enigmatiche proposizioni”. Il rigoroso teorico dell’Arte e gesuita cardinal Sforza Pallavicino ammette senza alcun timore o reticenza che un artista “tanto è più lodevole, quanto più inganna”. Ecco perché, oggi, lo storico dell’Arte Tomaso Montanari conclude ”Quando la politica coincide con la retorica, e la vita sociale con la dissimulazione, l’Arte non può che essere inganno: per questo, oggi come nel Seicento, l’enigma è l’unico modo di parlar chiaro”.

Ma a Cesano, assolutamente nessun enigma o inganno, siamo agli antipodi, ognuno di noi ha a disposizione certezze e verità che gli permettono di agire al meglio, ma nella totale responsabilità e autonomia delle proprie scelte. Ovviamente è costante l’invito, ripreso da Eraclito, a studiare con attenzione, con pervicacia la vera natura delle cose e le loro ragioni nascoste, l’uomo deve vincere la propria pigrizia che lo porta ad evitare la fatica di comprendere e approfondire ciò che immediatamente non si rivela, ed in particolare proprio se stessi. Bartolomeo ci spiega: qui, e lo applica per primo su se stesso, questo difficile e impervio percorso di vita.

-

-

Sala Aurora

-

-

Appartamento alla mosaicha

Le sale del piano terra presentano gli affreschi in medaglioni con cornici in stucco colorato, al centro delle volte; i soggetti sono tratti dalla mitologia classica, ma in essi bisogna leggere i riferimenti alla contemporaneità e alle vicende dell’Arese. Nelle vele e nelle lunette di queste sale si è aggiunta una decorazione rococò, ad affresco, negli anni quaranta del settecento. Le pareti sono semplicemente intonacate in quanto ospitavano l’importante quadreria, ma con la specificità che ogni sala aveva una tematica ben precisa: i ritratti Arese, le Principesse, i Cardinali, i ritratti degli Asburgo d’Austria e così via. Estremamente significativa è la Galleria al Giardino in cui affreschi e dipinti costituiscono un insieme altamente simbolico: gli affreschi della volta raffigurano tre modi diversi di vivere l’Amore; nelle 14 lunette le raffigurazioni di virtù minori, oltre alla Giustizia, di caratteri e atteggiamenti positivi che possono aiutare l’uomo nel compiere le proprie scelte di vita, mentre nei dipinti sulle pareti si riscontravano gli esiti positivi o negativi delle scelte fatte dai vari personaggi della storia antica o del vecchio testamento, un’insieme dunque che con l’amore, elemento fondante della vita, le virtù, utile aiuto per scegliere il meglio e i risultati delle scelte compiute, ribadisce quanto ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, ciò che abbiamo appena affermato. Di notevole originalità l’Appartamento alla mosaica (oggi detto Ninfeo) in cui pareti, soffitti e pavimento sono rivestiti da un mosaico di piccoli sassolini di fiume bianchi e neri con eleganti disegni barocchi e con affreschi (sviluppanti il tema della Moderazione e quindi suggerimento comportamentale), la cui funzione era precipuamente quella di piccolo cenacolo culturale. Un’altra sala del pianterreno era dedicata ai ritratti della famiglia Arese, tra cui ovviamente quello di Bartolomeo III, recentemente riallestita (con progetto dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo) tramite le riproduzioni ad alta fedeltà dei dipinti originali, attualmente all’Isola Madre del Lago Maggiore, proprietà di Casa Borromeo Arese.

Al piano nobile di Palazzo, gli affreschi rivestono completamente le pareti, mentre i soffitti sono tutti in legno a passasotto e decorati. Notevole lo Scalone di ferro o delle Armi (Stemmi) in quanto sulle pareti sono raffigurati ben 47 stemmi, straordinario e raro esempio di araldica seicentesca in Lombardia.

-

-

Boscareccia grande

-

-

Sala dei Fasti romani

La serie di Sale che si susseguono, con varianti di percorso, sono tra i capolavori del secondo seicento lombardo, opera dei maggiori pittori dell’epoca: Giovanni Doneda il Montalto col fratello Giuseppe, Giovanni Ghisolfi, Giuseppe Nuvolone, Ercole Procaccini il Giovane, Antonio Busca e, recente attribuzione, Giovan Battista Costa, nonché il quadraturista Francesco Villa, mia recente attribuzione.

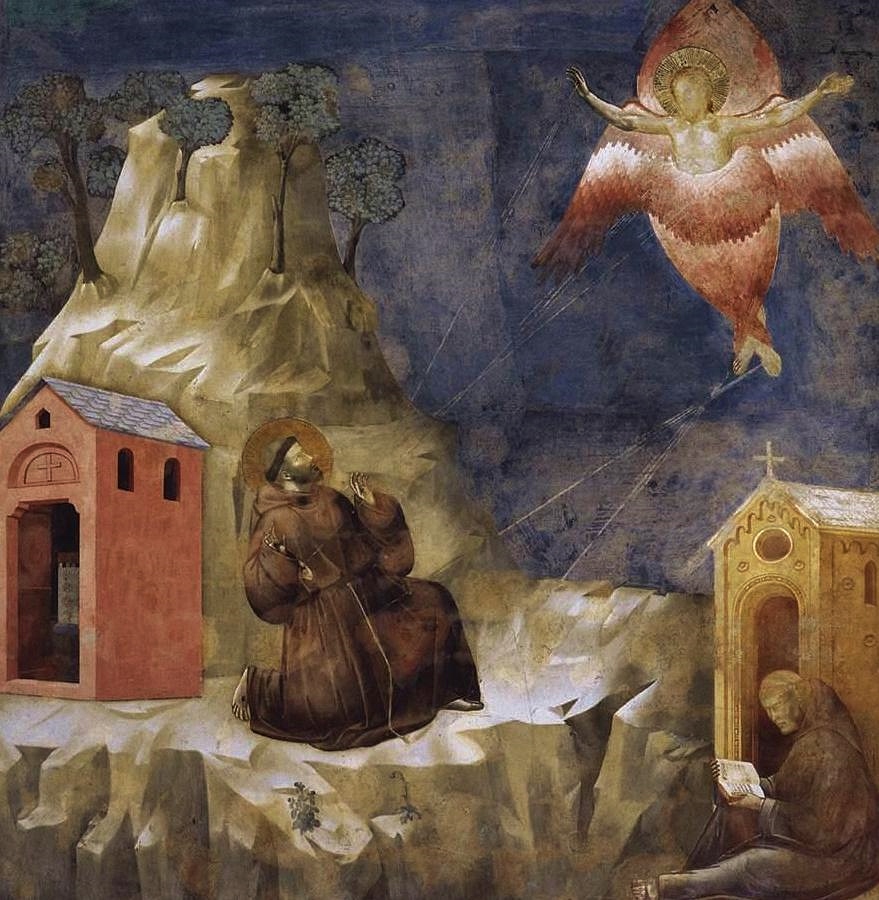

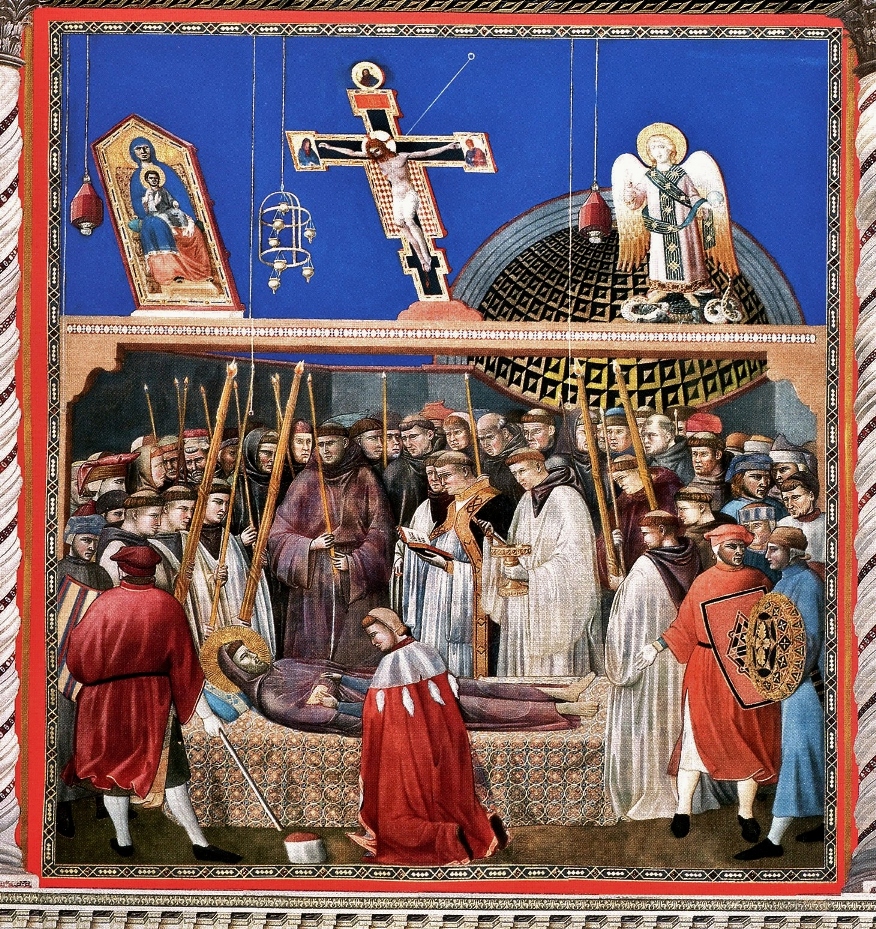

Ogni Sala (24 quelle con affreschi) svolge una tema particolare, ma la strutturazione generale vale per tutte, infatti i singoli soggetti od episodi sono raffigurati all’interno di Quadrature architettoniche, ulteriore elemento che contribuisce all’unitarietà del Palazzo. Tra le Sale più significative quelle delle Rovine, ben tre le Sale dipinte a Boscareccia sulle cui pareti viene raffigurata la natura con ampi paesaggi che assumono valenze diverse per ogni sala, il Salone dei Fasti Romani (serie di episodi della storia di Roma), del Castello rappresentazione esatta di come era all’epoca il Castello Sforzesco di Milano, dei Porti di Mare, degli Eremiti, delle Colonne (qui erano appesi la serie dei ritratti degli Asburgo di Spagna), la straordinaria Galleria delle Arti Liberali, la Cappella privata dedicata a S. Pietro Martire, la Sala dei Motti e la Loggia, che conclude il percorso, unica in Lombardia al piano nobile e che per le sue armoniose misure e il suo rigore si direbbe più brunelleschiana che barocca.

Da qui un’affascinante panorama sullo straordinario Giardino, di quasi 90.000 mq, dove, oltre alle essenze arboree importanti: carpini, tassi, tigli, querce e una grandiosa impostazione “all’italiana” nella parte prospicente al Palazzo, sono presenti Statue, richiamanti il mondo classico e rinascimentale di cui sviluppano ulteriori simbologie e tematiche, l’Uccelliera, il Casino Ovale oggi detto Tempietto del Fauno, la Fontana barocca, la Fontana del Mascherone.

Palazzo Arese Borromeo, quindi, non solo interessa e affascina, ma per chi ha sensibilità coinvolge fortemente e dopo la prima visita il tornare più volte permette di cogliere ulteriori particolari e raffinati passaggi e proposte culturali. Come dicevo all’inizio: il primo incontro si trasforma in ascolto, poi in amicizia costante: in me continua da ben oltre vent’anni.